Topics

【Snowflake】事例から学ぶ、“使われるデータ基盤”のつくり方

2026年2月4日

- #AI

- #Snowflake

- #データ基盤構築

- #データ活用

はじめに:なぜ今、データ基盤なのか

DXという言葉が一般化した一方で、「データ基盤を整えたが意思決定は変わっていない」「分析環境はあるが、業務では使われていない」といった声は少なくありません。多くの企業に共通するのは、データ基盤を“導入した”ことと、“使いこなしている”ことの間にあるギャップです。

Sharing Innovationsは、このギャップを埋めることを主眼に、データとAIを起点としたDX支援を行ってきました。その中核となるのが、クラウド型DWH(データウェアハウス)を活用したデータ統合基盤です。特に近年注目を集める Snowflakeをはじめとする次世代DWH製品は単なるデータ管理のための基盤ではなく、データを業務・意思決定・AI活用へとつなぐための実践的な基盤として位置付けています。

本コラムでは、製品機能の紹介ではなく、「なぜSnowflake のようなクラウドDWHが現場で効くのか」「どのようにクラウドDWHを 活用するとDXへ導けるのか」を、 Snowflakeの 実践事例を交えながら解説します。

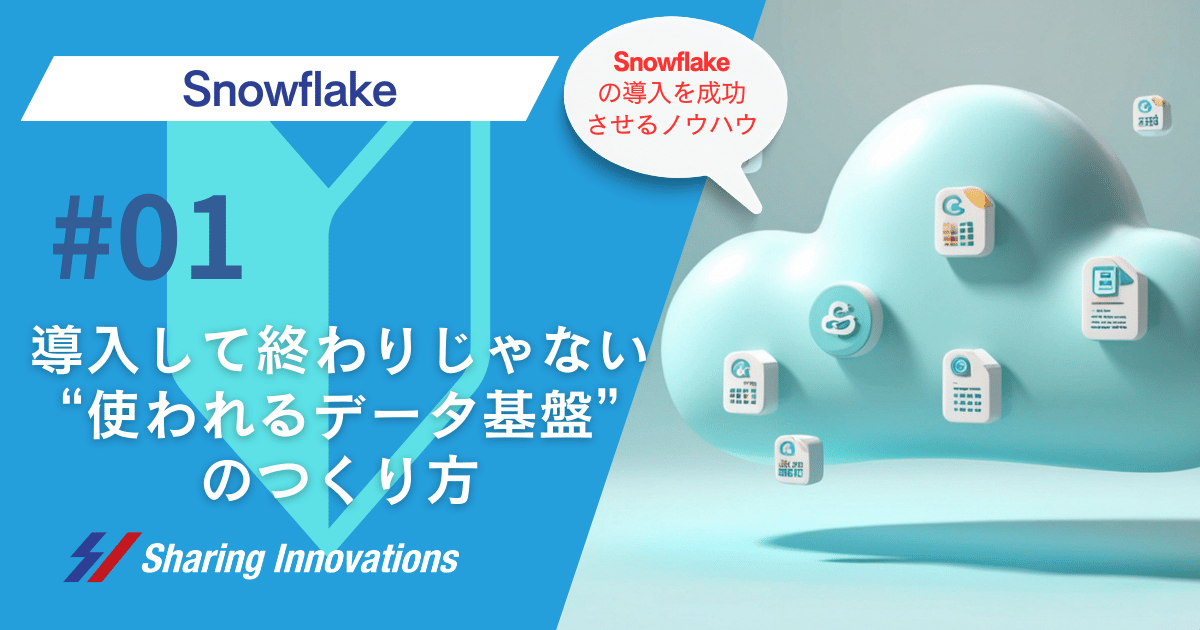

Sharing Innovationsが目指す「データドリブンDX」

Sharing Innovationsが支援するDXは、単なるデジタル化ではありません。アナログ情報をデジタル化する段階(Digitalization)、デジタルデータを活用して業務を改善する段階(Digitalization)を経て、データとAIを前提とした業務プロセス・ビジネスモデルそのものの変革(DX)までを見据えています。

そのため、Sharing Innovationsは以下のように幅広い支援を行っています。

• 各種業務システムに散在するデータの統合・再設計

• データ基盤(DWH)の設計・構築・チューニング

• BIによる可視化と業務へのフィードバック

• AI/機械学習を用いた分析・予測

• データ活用リテラシー向上のためのワークショップや研修

Snowflake に代表されるクラウド型DWHは、これらを一気通貫で実現するための“中核基盤”として位置付けられています。

クラウド型DWH導入で失敗しやすいポイント

クラウド型DWH導入の成否は、技術選定よりも「業務で使われる設計ができているか」で決まります。多くの失敗は、導入目的が曖昧なまま進めてしまうことに起因します。

1. 技術先行で業務利用が後回しになる

クラウド型DWH製品の性能やスケーラビリティに注目するあまり、「誰が・どの業務で・どの指標を見るのか」という設計が後回しになるケースです。その結果、DWHは整ったものの、BIや業務活用が進まない状態に陥ります。

2. 既存データ構造をそのまま移行してしまう

オンプレミスDBや既存DWHの構造をそのままクラウド型DWHに移行すると、その特性(スケールアウト、コンピュート分離)を活かしきれません。結果として、性能・コスト両面で期待値を下回ることがあります。

3. コストが「使ってみないと分からない」まま進む

Snowflakeのような従量課金型のクラウド型DWHは、利用パターンを想定せずに導入すると「思ったよりコストが読めない」という不安が生じがちです。特にBI同時利用やバッチ並列実行時の影響は、事前検証なしでは把握が困難です。

4. 導入後の運用・改善フェーズが設計されていない

クラウド型DWHは導入後のチューニングや設計改善によって価値が高まるプラットフォームです。初期構築のみで終わってしまうと、次第に利用部門が限定され、活用が頭打ちになる傾向があります。

PoCで導入後を可視化

クラウド型DWHの価値は、実データ・実業務で検証してはじめて正しく判断できます。Sharing InnovationsではSnowflake導入のPoCを通じた、性能・コスト・運用まで含めた「導入後の現実」の可視化を勧めています。

実データ・実SQLでの検証を行う

PoCでは、サンプルデータではなく、可能な限り顧客の実データ・実SQLを用います。これにより、業務に近い条件での性能、BI表示速度、並列利用時の挙動を確認できます。

性能とコストをセットで評価する

Snowflakeは性能を上げればコストも変動します。複数のウェアハウスサイズや稼働パターンを試し、上振れ・下振れを含めたコストレンジを提示します。これにより、導入判断や社内説明の不安を軽減します。

導入後の設計・運用を見据えたPoC

PoCの結果は、そのままDWH設計やデータマート構成、運用方針に反映されます。単発の検証で終わらせず、「導入後にどう拡張し、どう使われ続けるか」を見据えている点がSharing InnovationsのPoCの特徴です。

Snowflakeを活用した事例

事例1:大手衣料品メーカーにおけるSnowflake活用

SPAブランドを展開する大手衣料品メーカーでは、売上・在庫・商品情報などのデータが既存DBやExcel帳票に分散し、BI活用が限界に達していました。SIは、SnowflakeとRedshiftを候補に、数十億行規模の実データ・実SQLを用いたPoCを実施。性能・コスト両面からSnowflake採用を決定しました。

導入後は、DWH層とデータマート層を分離した設計を行い、Tableauから直接Snowflakeを参照可能な構成を実現。さらに、帳票ロジックの再定義やデータカタログ整備、利用部門向けのBI教育まで伴走し、現場主導のデータ活用を推進しています。

現在もチューニングや新規マート追加を継続し、長期視点でのデータ民主化を支援しています。

事例2:戦略コンサルグループと進めるAI×Snowflake

大手戦略コンサルグループとの取り組みでは、これまで蓄積されてきた膨大なビジネス・技術トレンド情報をAIで分析・可視化するプロジェクトを推進しています。

特徴的なのは、SnowflakeのEmbedding/ベクトル検索機能を活用し、文書データの分類・検索・可視化をSnowflake内で完結させる設計です。これにより、研究・プロトタイピングを高速に回しつつ、将来的にはクライアント向けサービスへの展開も視野に入れています。

Streamlitを用いたプロトタイプ画面では、AI分析結果を直感的に確認でき、業務プロセスへの組み込みも進められています。

事例3:開発・SES事業におけるデータ基盤構築

開発・SES事業では、案件情報や人材情報がメールやExcelなど不定形な形で蓄積されていました。SIは、AIを用いてこれらをデータ化し、Snowflakeに集約。案件・人材の需給分析やスキルトレンド分析を可能にする基盤を構築しています。

データ量が際限なく増加する一方、利用は散発的という特性に対し、ストレージとコンピュート分離、従量課金というSnowflakeの特性が高い親和性を発揮しています。今後はSnowpark活用によるSnowflake内AI処理の完結も検討中です。

Snowflake運用を支える独自ツールと知見

Sharing Innovationsでは、Snowflakeの性能・コストを継続的に最適化するため、DWH負荷計測・マネジメントツールを自社ツールとして開発・実装しています。サーバレスな並列処理で負荷テストを行い、クエリ処理内訳やWH稼働状況を可視化することで、SQLチューニングやクラスタ調整を強力に支援します。

さらに、Snowflakeの性能・コストをマネジメントし、継続的な運用最適化が可能となっています。

このような“導入後のリアルな運用”まで見据えた知見が、Sharing InnovationsのSnowflake支援の強みです。

おわりに:Snowflakeを“使えるDX基盤”にするために

Snowflakeは、スケーラビリティや性能、AIとの親和性といった点で非常に優れたプラットフォームです。しかし実際のプロジェクトでは、「どのデータをどう設計するか」「どの業務にどう組み込むか」「使われ続ける状態をどう作るか」といった点でつまずくケースも少なくありません。

Sharing Innovationsでは、クラウド型DWH の導入をゴールにせず、

• 業務プロセスのどこでデータを使うのか

• BI・AIをどう意思決定につなげるのか

• 運用フェーズで性能・コストをどう最適化するのか

といった実務視点を重視しながら、Snowflakeを基盤とした構想・PoC・設計・運用まで一貫して支援してきました。

もし、

「Snowflake導入を検討しているが、活用イメージが描けていない」

「すでにSnowflakeを導入済みだが、業務への浸透に課題を感じている」

「生成AIなどのAI活用を見据え、今のデータ基盤を見直したい」

といったお悩みがあれば、Sharing Innovationsがこれまでの実践知をもとにご相談に応じます。データを「溜める基盤」から「価値を生む基盤」へ。Snowflakeを軸としたデータ・AI活用を通じて、貴社のDXを現場から前進させるお手伝いをいたします。

※文中に記載されている会社名、商品名、サービス名は各社の商標または、登録商標です。